Das erfährst du in diesem Artikel:

Gesunde Fette – woran erkennt man sie?Gesättigt? Ungesättigt? 3, 6 oder 9? – Die wesentlichen Unterschiede bei Ölen und FettenDer Körper nutzt Fette ebenso wie Kohlenhydrate zur EnergiegewinnungWie Sportler ihren Fettstoffwechsel aktivierenSind gesättigte Fettsäuren ungesund?Einzelne gesättigte Fettsäuren haben besondere wichtige Aufgaben im KörperPflanzliche Fette sind für unsere Ernährung empfehlenswert

Jahrzehntelang waren Fette in der Ernährung verschrien, sie galten als Dickmacher und Ursache für viele Krankheiten. Heute weiß man: Fette sind für die Gesundheit lebensnotwendig und können sogar helfen, das Gewicht zu reduzieren. Fette unterscheiden sich allerdings erheblich voneinander. Das hast du bestimmt schon einmal gehört. Aber wie war das noch mal? Pflanzliche Fette sind gut, tierische nicht? Und wie war das gleich mit den ungesättigten Fettsäuren – und den gesättigten? Welche Fette es gibt und wie wir ihre Wirkung nutzen können, liest du in diesem Artikel.

Das allerwichtigste aus diesem Artikel – in ganz kurz:

Ungesättigte Fettsäuren können gut für die Herzgesundheit sein und den Cholesterinspiegel senken, unter anderem können sie dazu beitragen, die Blutfettwerte zu verbessern. Sie kommen in Lebensmitteln wie Olivenöl, Rapsöl, Avocados, Nüssen und Samen vor. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind essenziell und müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Besonders die mediterrane Küche nutzt diese Fettsäuren, was zu einer durchschnittlich geringeren Rate an Herzkrankheiten führt.

Welche Fette sind gesund? Oder besser: Welche Fettsäuren sind gesund?

Wir Menschen brauchen in unserer Ernährung Fette genauso dringend wie Kohlenhydrate und Eiweiße – und sie sind ein Teil der traditionellen Küchen auf der ganzen Welt. Wir brauchen sie, um leistungsfähig zu sein, aber auch für unser allgemeines Wohlbefinden. Dabei kann man Fette nach ihrer Herkunft in tierische und pflanzliche Fette einteilen. Wie gesundheitsfördernd ein Öl oder Fett ist, lässt sich aber weder am Geschmack noch am Aussehen erkennen. Dafür braucht es letztlich eine genaue Analyse der enthaltenen Fettsäuren. Sowohl pflanzliche als auch tierische Fette enthalten gesättigte und ungesättigte Fettsäuren – allerdings in ganz individuellen Anteilen. Und der Anteil der einzelnen Fettsäuren macht Fette mehr oder weniger wertvoll für unsere Ernährung. Allerdings können wir die positiven (oder negativen) Eigenschaften der Fette nicht herausschmecken. Deshalb kann es hilfreich sein, sich ein paar Basics anzueignen.

Gesättigt? Ungesättigt? 3, 6 oder 9? – Die wesentlichen Unterschiede bei Ölen und Fetten

Während wir beim Kochen und Backen vor allen Dingen erfahren, wie ein Fett oder Öl schmeckt, befassen sich Chemiker und Ernährungswissenschaftler mit dem unterschiedlichen chemischen Aufbau – und wie er auf den menschlichen Körper wirkt. Dabei zeigt sich: Es hat einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit, welches Fett wir für unsere Nahrung verwenden.

Durch die Brille eines Chemikers betrachtet, können wir Fette durch ihre unterschiedliche Zusammensetzung unterscheiden in:

- gesättigte Fettsäuren

- einfach ungesättigte Fettsäuren

- mehrfach ungesättigte Fettsäuren

Aber wir kommen jetzt nicht mit komplizierten Formeln, sondern erklären einfach, was das für deine Ernährung bedeutet:

Gesättigte Fettsäuren

Gesättigte Fettsäuren sind enthalten in tierischen Produkten wie Butter, Fleisch, Wurst oder Käse.

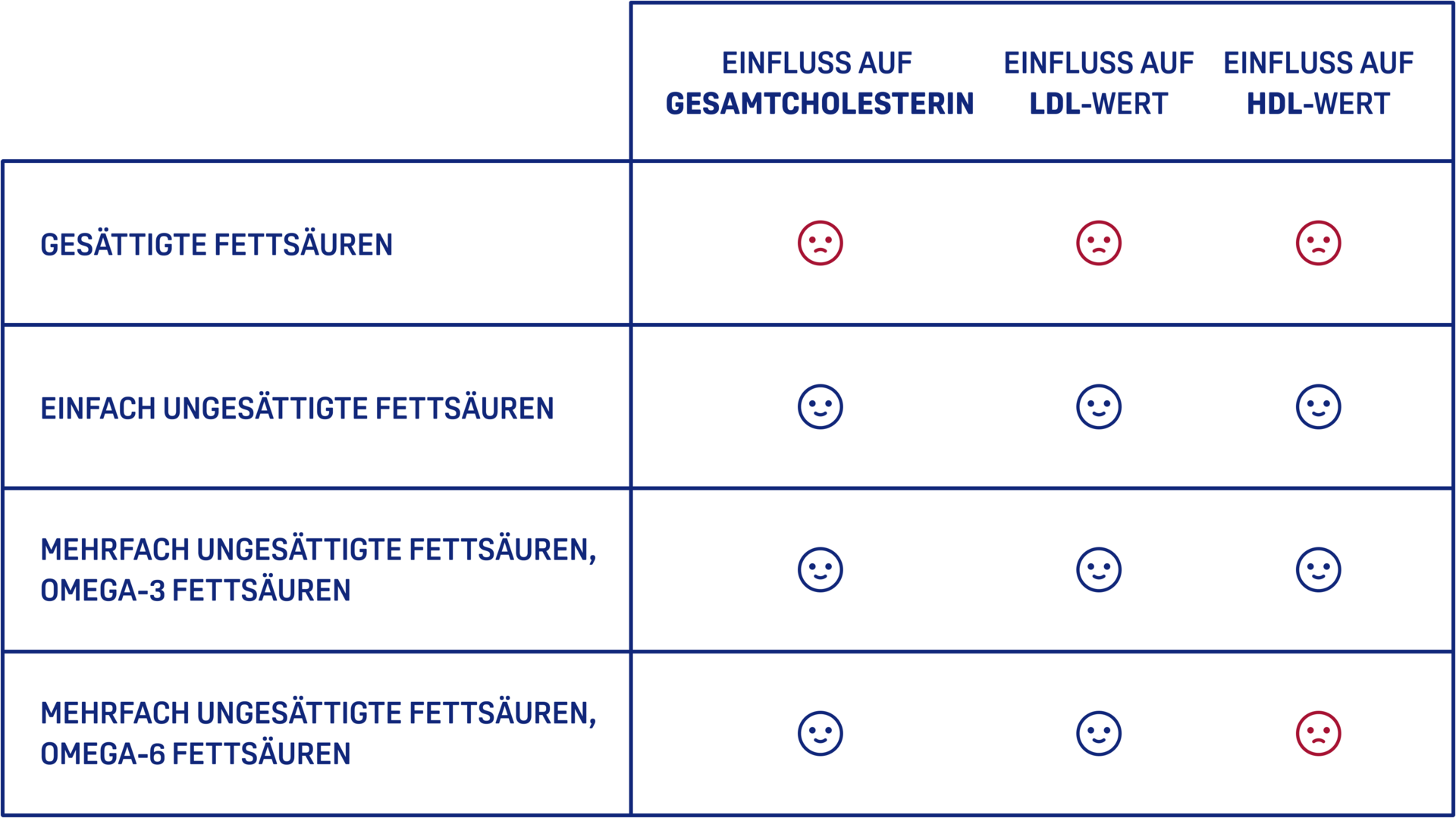

Fette, mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren sind in der Regel fest, wie zum Beispiel Kokosfett. Gesättigte Fettsäuren sollten wir in Maßen zu uns nehmen, denn sie wirken sich ungünstig auf das Gesamtcholesterin aus. Gesättigte Fette senken das gute HDL und erhöhen das schlechte LDL. Sie erhöhen damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Einfach UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN: die Ölsäure Omega-9

Omega-9-Fettsäure ist enthalten in Olivenöl, Rapsöl, Nüssen oder Avocados.

Die Omega-9-Fettsäure ist einfach ungesättigt. Der Name leitet sich aus dem chemischen Aufbau und der Struktur der Fettsäure ab. Omega-9-Fettsäuren können vom menschlichen Körper hergestellt werden. Das heißt, sie sind nicht essenziell und müssen nicht mit der Nahrung aufgenommen werden.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-3 und Omega-6)

Mehrfach ungesättigte Fette sind enthalten in Leinsamen, Hanföl, Chiasamen oder Rapsöl.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind essenziell und wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen. Besonders wichtig sind Omega-3 und Omega-6, weil sie dafür sorgen, dass viele Prozesse im Körper optimal ablaufen.

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren beeinflussen die Menge an LDL- und HDL-Cholesterin in unserem Körper. Während gesättigte Fettsäuren für einen Anstieg des Cholesterins verantwortlich sind, haben einfach ungesättigte Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren einen gesundheitsfördernden Effekt: Sie senken das LDL-Cholesterin und sorgen für eine Erhöhung des HDL-Cholesterins.

Cholesterin ist nicht in Wasser oder Blut löslich. Damit es über die Blutgefäße transportiert werden kann, wird es in der Leber zusammen mit Proteinen und weiteren Stoffen in kleine Pakete verpackt, die sogenannten Lipoproteine. Diese werden über das Blut überallhin im Körper transportiert. Bei den Lipoproteinen gibt es zwei Arten, die sich in ihrer Dichte unterscheiden:

LDL ist die Abkürzung von Low-Density-Lipoprotein (Lipoprotein mit niedriger Dichte). LDL transportiert Cholesterin aus der Leber in den Körper. Es wird oft als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet. Hohe LDL-Cholesterin-Werte zeigen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose an.

Tabelle: Auswirkungen von Fettsäuren auf Cholesterin im Körper

In der Tabelle siehst du auf einen Blick, was mit Cholesterinen passiert, wenn wir bestimmte Fettsäuren zu uns nehmen.

Deshalb empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), pflanzliche Öle und Fette zu essen, die reich an Omega-3 und Omega-6 sind. Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sollte nicht höher als 5:1 sein. Das macht Rapsöl zu einem besonders geeigneten Öl für eine gesunde und pflanzliche Ernährung, denn hier liegt ein besseres Verhältnis der Fettsäuren von 3:1 vor.

Der Körper nutzt Fette ebenso wie Kohlenhydrate zur Energiegewinnung

Aus Fetten zieht der Körper durch den Stoffwechsel Energie, die uns leistungsfähig macht. Zudem ist Fett der Geschmacksträger in unserem Essen. Wir benötigen Fett, um die wichtigen fettlöslichen Vitamine A, D, K und E aufzunehmen. Des Weiteren speichert Fett im Körper Energie, indem es in Körperfett umgewandelt wird. Mangelt es dem Körper an Energie, kann er dieses Körperfett verbrennen und so die nötige Energie liefern. Das gespeicherte Körperfett dient auch als Wärmeschutz, weil es den Körper gut vor Kälte isolieren kann. Es schützt auch wichtige innere Organe, indem es ihnen als Polster dient. Fett liefert wichtige Ausgangsstoffe für Hormone oder Substanzen, die im Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Außerdem ist es ein wichtiger Zellbaustein.

Wie Sportler ihren Fettstoffwechsel aktivieren

Wenn wir Kohlenhydrate verstoffwechseln, führt dies zu einem sehr schnellen Anstieg des Blutzuckers. Die Verbrennung von Kohlenhydraten liefert uns etwa doppelt so viel Energie pro Zeit wie die Fettverbrennung. Daher greift der Körper zunächst auf Kohlenhydratreserven zurück. Fette brennen allerdings wesentlich länger und sind in den Fettreserven des Körpers vorhanden – während die Kohlenhydratreserven nur für eine Belastung von etwa 90 Minuten reichen.

Diesen Zusammenhang nutzen Leistungssportler gerne: Sie aktivieren gezielt ihren Fettstoffwechsel, denn wenn der Körper Fett verbrennt, bleiben die Kohlenhydratreserven länger bestehen. Der von Sportlern gefürchtete Hungerast bleibt dann aus. Er entsteht, wenn die Kohlenhydratspeicher völlig leer sind und der Körper nach großer Anstrengung unterzuckert. Die Folgen sind ein völliger Leistungsabfall und Symptome wie Schwindel, Zittern oder Schwitzen.

Sportler gewöhnen ihren Körper deshalb durch Ausdauertraining daran, schneller auf Fettreserven zurückzugreifen. Du absolvierst beispielsweise deine erste Trainingseinheit gerne schon vor dem Frühstück. Der Körper kann so nicht auf Kohlenhydrate zurückgreifen und geht gleich in den Fettstoffwechsel über.

Butter enthält beispielsweise 51 Prozent gesättigte Fettsäuren, das weichere Palmfett einen geringeren Anteil an gesättigten Fettsäuren von ca. 49 Prozent.

Unser Körper nutzt gesättigte Fettsäuren vor allem als Energiequelle und Energiespeicher. Sie sind aber auch am Aufbau von Zellmembranen beteiligt und schützen die inneren Organe. Gesättigte Fette sind damit nicht per se ungesund. Es kommt auf die Menge an, die wir davon zu uns nehmen.

Einzelne gesättigte Fettsäuren haben besondere wichtige Aufgaben im Körper

Also: Keine Angst vor gesättigten Fettsäuren, wenn du sie in Maßen isst. Denn auch gesättigte Fettsäuren übernehmen lebenswichtige Aufgaben in unserem Körper.

Die DGE empfiehlt, bei der Gesamtenergiezufuhr maximal 7 bis 10 Prozent durch gesättigte Fettsäuren aufzunehmen und die Zufuhr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren auf bis zu maximal 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr zu steigern.

(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.)

Pflanzliche Fette mit vielen UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN sind für unsere Ernährung empfehlenswert

Pflanzliche Öle sind deshalb besonders gesund, weil sie viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Viele pflanzliche Öle wie Rapsöl leisten daher einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Ernährung. Achte darauf, dass Öle, die du verwendest, reich an Omega 3 sind – wie zum Beispiel das wertvolle Rapsöl – denn dann leisten sie einen wertvollen Beitrag zu einer gesunden Ernährung.